芒康盐井,藏语称“擦卡洛”,意为“有盐巴的方位”,其晒盐历史可回顾至唐代,是东谈主类文静的罕有样本。2008年,“井盐晒制身手”被列入国度级非物资文化遗产名录。连年来,随着当代化进度加快,水泵等机械器具被引入当地盐业分娩,使分娩成果大幅擢升。同期,旅游业的发展也促进了当地经济的多元化,盐田成为诱惑搭客的蹙迫景点。

芒康县纳西民族乡加达村是该地区起先的产盐地,近日,记者来到加达村,探索芒康盐井是如安在保护与传承中同意出荣达机,记录迂腐身手与当代文静是如安在这里交相照映。

千年盐井:从传奇到活态的文静密码

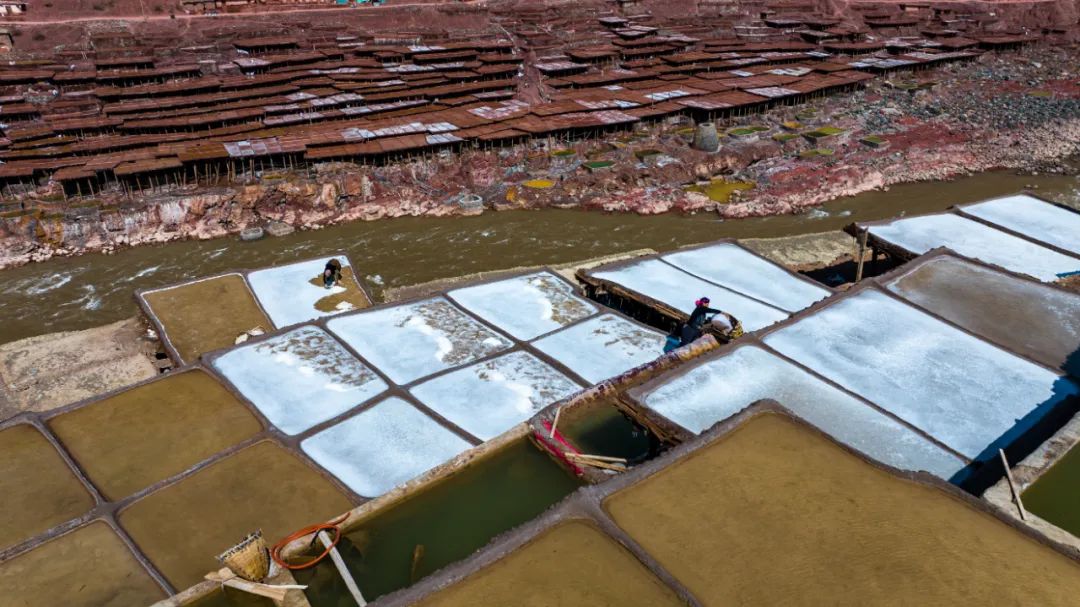

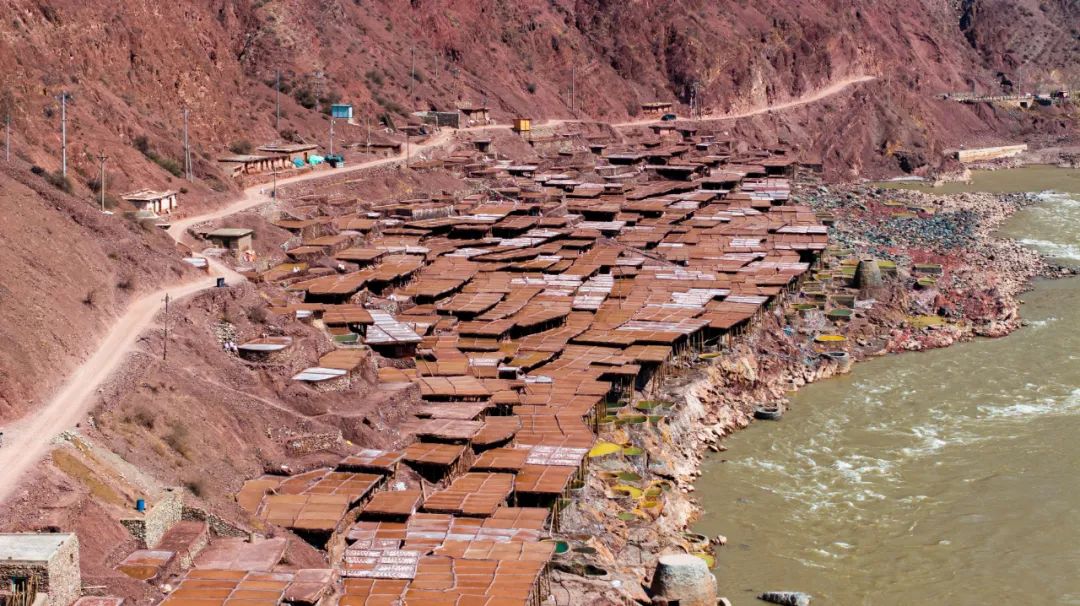

从芒康县曲孜卡乡向纳西民族乡加达村开拔,沿着村路行驶梗概3公里,澜沧江两岸的盐田便逐渐映入眼帘。江水在山谷间奔腾,两岸山坡上重重叠叠地散布着一块块灰白或红褐的盐田。聚合小数还能看到盐田上一条条弧形白色结晶,那是正在晒制的盐巴。

这里是西藏最负有名的芒康盐井(藏语称“擦卡洛”,意为“有盐巴的方位”),早在唐代,这里的晒盐行径就已见于文件记录,历经十二个世纪的风雨,成为东谈主类文静的罕有样本。2008年,“井盐晒制身手”被列入国度级非物资文化遗产名录,让这片地盘成为聚合历史与执行的纽带。

芒康盐井的盐地主要散布在纳西民族乡澜沧江沿岸的上盐井村、纳西村和加达村。同业的纳西民族乡东谈主民政府职责主谈主员四郎多杰告诉记者,盐田由盐民当场取材,以粘土夯实而成。因澜沧江两岸的土质互异,西岸产红盐,东岸产白盐。说到这里,四朗多杰笑着叹息,“真谛真谛的是,咱们和曲孜卡乡之间只消不到6公里的距离,然而那处只消温泉莫得盐,而咱们只消盐莫得温泉,确凿是一方水土养一方东谈主。”

走进加达村,便见村口的小摊位,那是加达村村民曲珍的盐摊。曲珍从6岁运转便随着母亲下盐井,“以前每天凌晨三四点起床,一直要干到晚上十点多才为止,咫尺有抽水泵就便捷了好多。”由于家庭原因,曲珍莫得上过学,一直随着母亲制盐,是以关于制盐工序了然入怀。

曲珍告诉记者,井盐分娩进程大约包括取卤、浓缩、注卤、晒盐、晾盐、收盐、运销、修整盐田等。传承千年的制盐技术,等于从盐井继承卤水倒入贮卤池存放5~6天,将贮卤池中的卤水凝视到盐田中,依靠风吹日晒析出盐粒。此后,将结晶的盐刮成弧形以充分脱水。每年的11月至次年6月为晒盐季,其中3~5月为旺季。

收盐的周期因适意、地势而异,平均3~5天收一次盐。收盐一般分两谈工序,第一谈用薄木板或薄铁片刮取最表层的盐,这谈盐杂质少,光芒干净,为食用白盐;第二谈盐因在刮取时会不可幸免地混入土壤,无法食用,频繁为养生红盐,也有部分卖家会用于牲口饲料制作。

泵声里的鼎新:当代化回身重塑家庭单干

参预盐田庐面,在盐田下方的贮卤池中,偶尔会有粗壮的抽水管,水管盘曲向下连通江畔的盐井,那是如今加达村制盐必不可少的抽水泵。本年73岁的加达村村民格桑玉珍告诉记者,在水泵普及前,盐业分娩全靠东谈主力劳顿。格桑玉珍8岁时就随着母亲背盐,每天凌晨下到数米深的盐井中背卤,沿羊肠小谈将卤水背至贮卤池,逐日至少要背60~100桶卤水,一天中在盐田劳顿长达10余小时。“因为要一直弯着腰干活,我的腰肌劳损、风湿病等于当时候落下的病根。”

转化发生在2003年——到外地卖盐的年青东谈主从云南购回了一台柴油机水泵,那是加达村的第一台,其后逐渐在村里普及,个别经济条目有限的盐户也和会过合买或借用的形貌达成机器分娩,从此,水泵便镶嵌加达村的盐业分娩过程。

由于第一代的柴油机水泵过于广泛,2005年,相对简短的第二代汽油机水泵被引入。紧接着,2006年加达村盐田通电,第三代电水泵参预加达村,并取代汽油机水泵,成为家家户户于今仍在使用的蹙迫盐业分娩器具。

在格桑玉珍的回忆中,村里的女性为了安全和成果,频繁会合股取卤、协作服务。而男性则用骡马将盐驮运至昌齐、四川、云南等地销售,因蹊径远处,往复频繁需要一周以致半月期间,自关联词然就造成了“男性出门卖盐,女性守家晒盐”的家庭单干口头。但记者在拜谒加达村时发现,无论盐摊仍是餐馆,镇守的大多是女性,而男性的身影或见于后厨,或多聚在树荫处择菜、漫谈。

本年32岁的根登措姆筹画着一家加加面馆,根登措姆告诉记者,村里有了抽水泵后,加上旅游业发展,村里的女性在死守制盐主业的同期投身旅游接待,开店卖盐。而男性也毋庸再冒着危急去外地贩盐,在制盐和旅游旺季,他们会承担下厨、育儿、打理房屋、商铺维修等家务;到了淡季,则会合股到芒康县城和昌齐市区打零工,或是扶助家中盐田运转、作念好后勤保险。由此可见,当代化篡改的不仅是盐井东谈主民的分娩形貌,还重塑了家庭单干。

网罗线上的期盼:学问与网罗搭建新“盐”路

诚然如今贩盐毋庸登山渡海,但每当旅游旺季当年,芒康井盐的销量便会运转下跌。好在随着互联网和物流业的发展,远在天边的“距离”得以裁减,记者发现,一些年青村民会在旅游旺季时添加搭客微信,后续搭客会主动斟酌村民在微信上购买盐巴,借助线上销售渠谈,芒康井盐得以抵达宇宙各地。

在盐田边上的一家藏餐馆,雇主娘次仁玉珍温雅宽待着来宾,她的父亲在厨房用自家盐田产出的盐巴烹制好意思食,丈夫坐在院子里用喷火贬责藏香猪,犬子白玛(假名)则在村口盐铺值守。这个三世同堂的家庭,造成“晒盐-餐饮-零卖”的小型产业链,传统家庭单干在旅游经济中达成创造性转动。

“咱们家咫尺有50多块盐田还在运作,有了抽水泵,就算只消我一个东谈主制盐也比以前粗俗太多了,咫尺家里还有大学毕业的犬子赞理,说是要通过互联网把咱们家的盐巴卖出去,日子确凿越来越有盼头了!”次仁玉珍说。

正午时辰散步在加达村,盐田在阳光下熠熠生辉。盐田边,12岁的扎西央宗正熟识地向搭客磨真金不怕火制盐进程:“先取卤,再晒盐,收盐要分两谈……”小密斯的平常话明晰运动,魄力大方幽默,面临目生搭客涓滴不怯场。

跟扎西央宗相同的“小磨真金不怕火员”在盐田中并不有数。曲珍的犬子亦然其中一员,“我不识字,每次学网罗上的东谈主直播带货,齐看不懂东谈主家褒贬了什么,这种嗅觉很无力,是以我一定要让我的犬子剿袭好意思满的栽植!”曲珍说。

盐田上,60岁的乃柯正和丈夫一谈,用木拍夯实盐田。“咫尺用泵抽水粗俗多了,但拍盐田的技艺不行丢。”老东谈主的言语中,既有对科技的遴荐,也有对传统的死守。盐田下方,盐晶垂落成帘,在山风拂动下耀眼微光,仿佛在诉说着千年文静的舒适。

记者手记

当暮色浸染澜沧江,盐田上方的电灯挨次亮起,这里莫得将传统锁进博物馆,而是让迂腐身手在分娩生涯中不息生命力;莫得因当代化丢弃文化根脉,而是通过科技赋能、文旅调治,让“背水晒盐”的精神内核转动为发展动能。一块块盐田如团结面面镜子,既照耀出千年文静的舒适开云体育,也折射着乡村振兴的但愿。当盐民们轻扫盐田,他们扫的不仅是彻亮的盐,更是一份在传承与革命中督察的文化乡愁。